こんにちは

江東区東大島にある歯医者

ハートリーフ歯科クリニック東大島 ブログ担当です。

今回は自費診療の選択肢ついてお話したいと思います✨

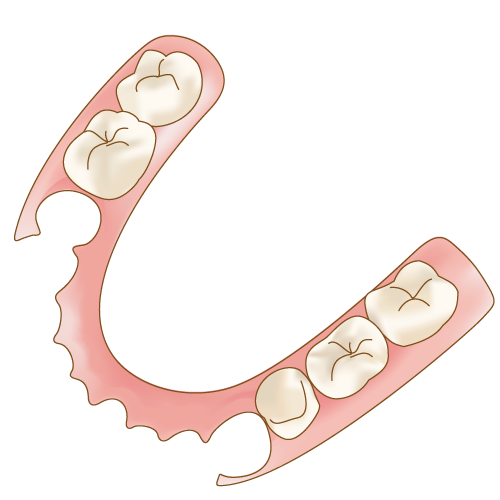

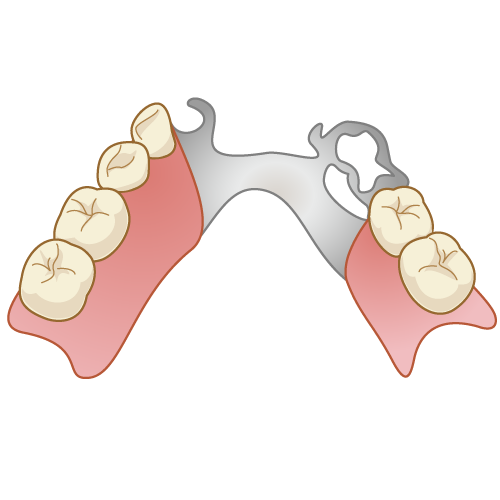

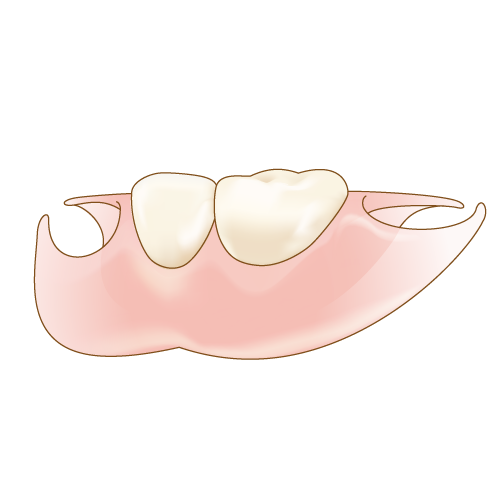

歯医者さんで治療を進めて行く中で、詰め物、被せ物の処置になった時に一度は保険のものか自費のものか選択をされたことはありませんか❔

先生からそんな話があると、

自費のものは何となく良いものとは分かるけど高そうだな…

今まで保険の詰め物で使えていたんだからまた銀歯でいいや…

など一度お考えになると思います。

しかし、実際に白い歯を希望すると1本十数万円という料金にビックリされる方もいらっしゃると思います。

◆まずは、保険診療と自費診療はどう違うのでしょうか。

日本の健康保険は、誰もが一定レベル以上の健康を保てるように、

それにかかる医療費を国が一部負担するという仕組みです。

ここでいう『一定レベル』は決して『最良な』治療を目的としたものではありません。

保険診療の3つの特徴を以下に挙げます

- 診療報酬点数(定期改訂あり)は全国一律である。

- 自己負担額が1割〜3割で済む (残りは国が負担)。

- 修復物に使用できる材料や治療方法が決められている。

歯医者さんで聞かれる『保険適用できる範囲でよいですか?』は③の確認にもなります。

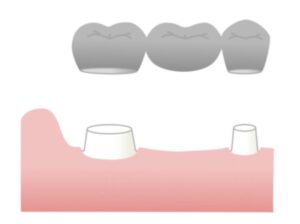

例えば被せ物に使える金属ならコレ、プラスチック製ならコレ、というように保険診療として決められた治療内容であれば保険を適用できるということになります。

一方、保険が適用できない治療の場合はその治療費は全額自己負担になります。

いわゆる『自由診療、自費診療』と呼ばれています。

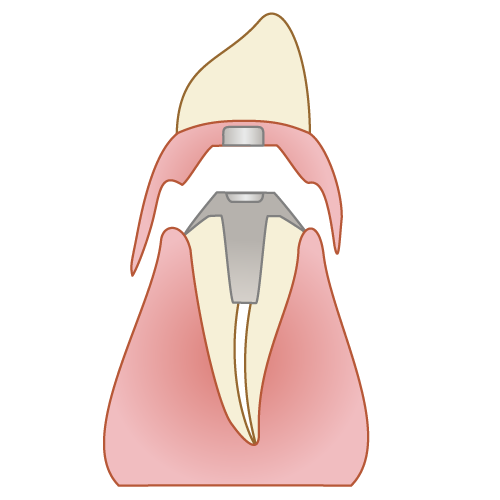

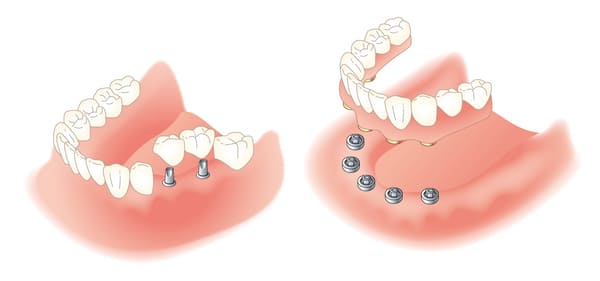

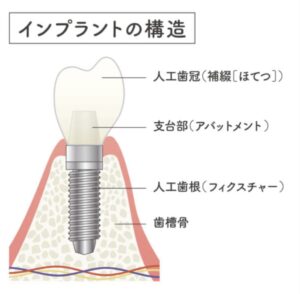

インプラント治療やセラミック治療などは保険が適用できない治療方法です。

したがって自費診療の取り扱いとなり、料金はクリニックごとに設定されています。

◆そもそも自費診療は良い治療なの?

インプラント治療やセラミック治療等の比較的新しい治療は、これまでに研究者や企業の方々が既存よりもっと良い治療方法はないかと研究を重ねて開発されてきたものです。

これらの治療方法は、現在保険収載がされていないだけであり、きちんとした治療方法です。

国が認めていないとか、悪い治療というわけではありません。

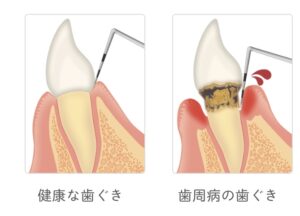

見た目が綺麗なだけでなく、歯のダメージを軽減できたり、食事がしやすかったり、長持ちしたり、虫歯の再発リスクを軽減できたりと見た目以上に得られるメリットは大きいです。

自費診療は高価に感じるかもしれませんが、長い目で見ると歯を長持ちさせるためには必要な投資とも言えます。

このように、患者様により良い治療方法を説明するためにも、当院では保険診療と同様に自費診療の選択肢もご紹介しています。

また、歯医者さんが、自費診療をすすめてくるのは歯科医師がそのものの良さをよく理解していて、自身に施すなら迷わず自費診療を選択するからからでもあります。

しかし、患者様には『こういう治療方法がありますが、どうされますか?』という選択肢を紹介するまでにとどまります。

当たり前のことですが、「やりたい」、「やりたくない」の選択権は患者様にあります。

そして歯科医師は、患者様が選んだ範囲で提供できる治療方法を考えいきます。

自費診療はあくまで選択肢の1つです。

高いお金を払って自費診療を選んだからといって虫歯にならない、一生涯もつ、ということではありません。

保険診療のものと同様に、その後のメインテナンスも大切です。

そして、患者様がどちらの選択をしようとも、満足のいく結果が得られるように最善を尽くして治療をさせていただきます。

育芯会では、全ての患者様に安心して診療を受けていただけるよう、感染管理の研修を行い、

「正しい感染管理システム」、「常に清潔なクリニック」を心がけています。

今後も徹底したコロナ対策、感染管理を行っていきますので、安心してご来院下さい。

皆さまのご来院心よりお待ちしております💓

東京流通センター歯科クリニック

ハートリーフ歯科クリニック東大島

ビーノ御徒町歯科クリニック

ココロ南行徳歯科クリニック

人形町駅前クロス歯科・矯正歯科

http://umygame4.xsrv.jp/ningyocho/